今でこそ日本の運用業界でも「ロボアドバイザー」、「AI運用」などと言った言葉を聞くようになってきたが、ヘッジファンド業界では今から20年以上前からそういったシステマティックな運用に多額の研究開発費を投下している運用会社が存在している。

その中でも知名度、運用残高の観点などから業界の盟主と言われるのがMan社である。

元々は砂糖を取り扱う専門商社として1783年に創設された同社だったが、1970年代に世界最大級の商社へと成長した後に金融関連の事業へと進出することとなった。

旗艦ファンドであるMan AHL Diversifiedは1990年代より運用を開始し、リーマンショックの時もプラスリターンを記録、設定来リターンは1,000%に達するなど、システマティックな運用の世界ではフロントランナーのような存在と言っても良いかもしれない。

運用会社はロンドン証券取引所に上場しており、FTSE100にも採用されていることから各メディアなどで目にした方も多いだろう。

さて、そんな同社は旗艦ファンド以外にも多岐に渡る戦略で数多くのファンドを運用している。あまりにも運用期間が短いとその実績も当てにならないが、最近その中でもあるファンドが投資家からの注目を集めるようになってきている。

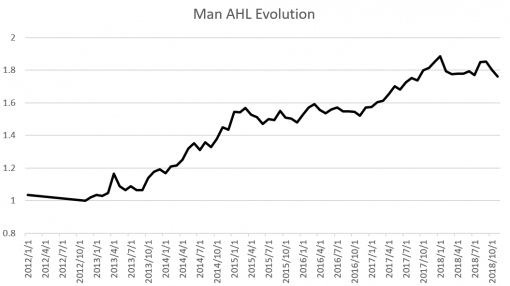

そのファンドの名前はMan AHL Evolution。旗艦ファンドであるファンドにはDiversified (多様化)と冠されていたが、2012年に多額の研究開発費をかけて運用を開始した後発ファンドにはEvolution (進化)の名前が与えられた。

その設定来の実績は下記の通りとなっており、その名に恥じない安定的な実績となっている。

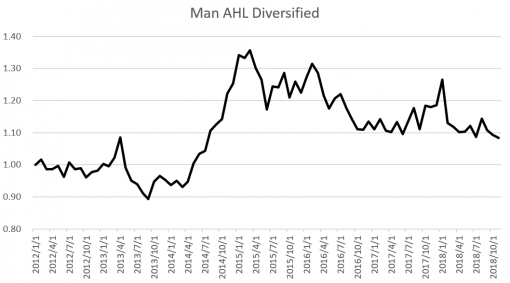

ちなみに旗艦ファンドであるMan AHL Diversifiedの2012年以降の成績は以下のとなっている。

24時間絶えずトレーディングを行い続けるCTA (Commodity Trading Advisor)戦略を採用するMan AHL Diversifiedに、短期トレンドを追いかけるシステムなどいくつかの戦略を加えたものがMan AHL Evolutionの運用戦略と言えそうだ。

単一戦略のみでシステマティックな運用を行う大型のヘッジファンドは近年苦戦が目立つことも多かったが、MAN社の場合、2007年には豊富な研究開発費を活かしてオックスフォード大学と定量ファイナンス研究所を産学共同で立ち上げるなど、環境の変化に備える為の準備を怠ることはなかった。

こういった日進月歩の取り組みがここ数年の難しい相場の中でも安定的なリターンを実現できている大きな理由と言えるだろう。

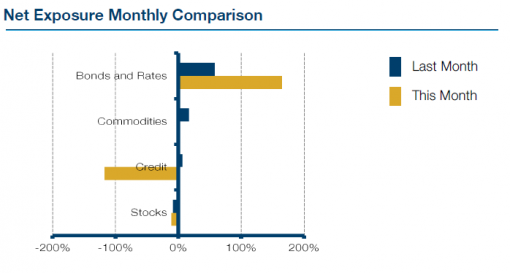

2018年の最新レポートによると、同ファンドの現在の保有ポジションについては下記の通りとのことである。

上記のように2018年11月は債券、金利市場でかなり大きくポジションを増やしたようだ。

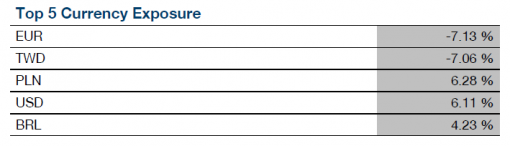

通貨では下記表の通り、ユーロや台湾ドルの売りを加速させている。反対に米ドルはやブラジルレアルを買い越している。

これらのポジションがリターンへと寄与するのか、12月の運用成績からも目が離せない。

マーケットが堅調だった2017年から一転、2018年は個人投資家の多くが負け越していると言われている。

上げ一辺倒だった5年間が終わろうとしている今、ヘッジファンドに学び、個人投資家も自身での売買ではない「次の一手」を考える必要があるだろう。

関連記事

・富裕層の投資「ヘッジファンド」のすべて 解説~運用成績10%超高利回り商品の購入方法まで 2018年最新版

*ヘッジファンドダイレクト株式会社からの情報提供